理科:4年生・水のすがた

- 日常

4年生の理科では『水のすがた』の学習をしました。もっとも身近な液体である水を中心に、冷やし続けたり、熱し続けたりして、その姿の移り変わりを観察しました。まずは食塩を氷水に溶かしたものをビーカーに用意し、その中に親指分くらいの水を入れた試験管を入れました。1分ごとに水の温度と様子を記録していると、2、3分で変化が現れ、「線みたいな模様ができた。シャリシャリ!」「試験管が動かなくなった!」と驚きの表情です。

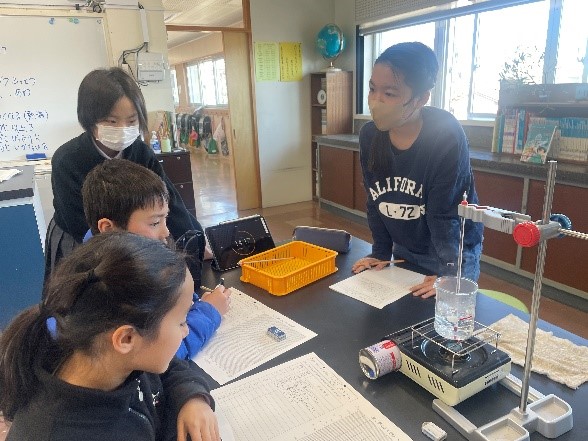

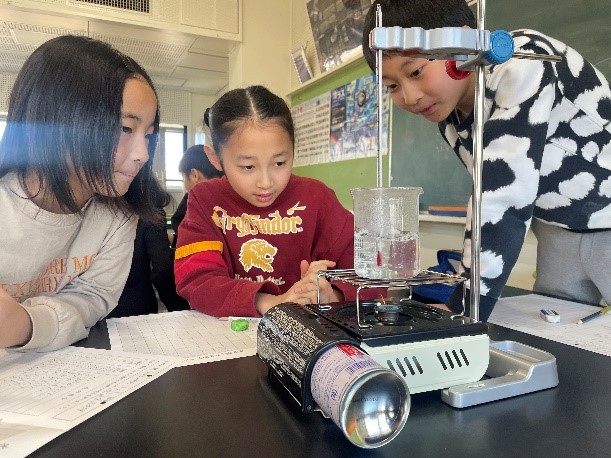

次は反対に、実験用ガスコンロで水を熱しました。コンロの扱いにはずいぶん慣れてきて、ボンベセットから、火力調整まで、自分たちでどんどん進めていきます。水の中から泡が出てくると、「見て、沸騰石が踊っている!」「泡は一直線に上っているよ。」と声が上がり始めました。「ジェットコースターみたい!」と、できあがったグラフを見て、およそ100℃で温度上昇が止まったことにも気づきました。

水が、氷や水蒸気に変身するのを見てきた子どもたち。さらに応用して、どんなものでも固体・液体・気体に変化するのか、ハッカを使って検証しました。宝石のような結晶が、わずが数十秒で液体に、それからのど飴のような歯磨き粉のような香りがふわっと漂い、気体にもなったことを確認しました。理科室にそのまま置いておくと、その後のハッカの様子を気にして訪ねてくる人もいました。

学習はさらにつながっていきます。水にサーモインクを混ぜて、どういう順で色が変わっていくのか、その温まり方を調べました。温かい水より冷たい水のほうが重いことを確認してから行ったこの実験では、予想が二分していました。「先生、迷っています。さっきは温かい水は上に行ったけれど…。」「絶対火に近いほうから温まるよ。」「プールの水は、下のほうが冷たい気がする。」と議論が盛り上がりました。実験では、タイムラプス機能などを活用して、ゆらゆら上っていくピンクの線を見事収めていました。新たな発見続きの3学期です。