理科:6年生・土地のつくり

- 日常

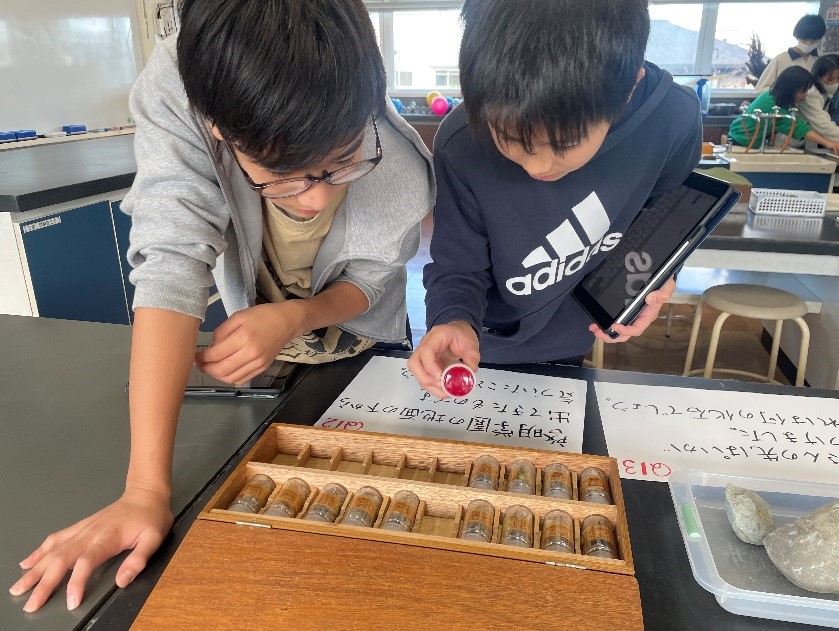

6年生の理科では『土地のつくり』の学習で、学園のまわりの地層について調べました。第一回の授業では、「啓明岩石博物館」に生まれ変わった理科室で、並べられた岩石標本や化石をじっくり眺めました。「これは何だろう。」「地面に近いところは土で、その下は砂ということ。」と子どもたち同士で予想を楽しんでいました。

啓明学園周辺の多摩川の河原からは、ハチオウジゾウやアキシマクジラなどが見つかっています。みんなで多摩川の方へ歩いて行くと、「なめ土」が出ている河原に到着しました。昔は砂利でいっぱいでしたが、その多くが他の場所へ運ばれ、今は化石を掘るのにぴったりの場所になっています。ハンマーで土を砕いていくと、メタセコイヤの根っこや、金色の樹脂のようなものが出てきて、大興奮でした。

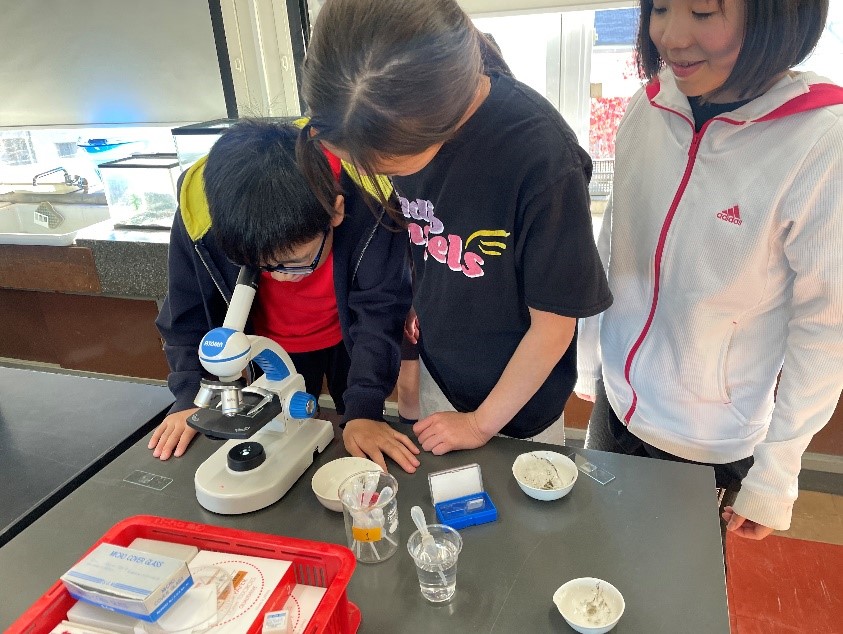

理科室に戻ると、追加の調査が始まりました。さらに石を割っているチームや、化石周辺の砂を洗っているチーム。黄土色やグレーなど、さまざまな地層の砂を顕微鏡で覗いてみると、「黒雲母かもしれない。」と特別なものが見えて嬉しそうにしていました。

続いて啓明学園の崖の地層も調べました。山なのに角が取れた丸い石がごろごろ埋まっています。「ハンバーグみたいな石が取れました!」と、顔より大きな石を重そうにみんなに見せている人もいました。川のはたらきによって削られた石の数々は、このあたりが多摩川の流れの変化によってできた場所だと知らせています。

最後に、こうした武蔵野台地に広がる関東ローム層をみんなで観察しました。校庭の砂利と比べると、「きなこみたい。粉が細かくて、指紋の中に入った!」「顕微鏡で見ると、エメラルドみたいな欠片が見える!」など、多くの発見がありました。火山の噴火によって積もったものだとわかると、「富士山って噴火するの?」と驚いた様子でした。地層は、その土地の歴史を伝える大事な情報源であることを、みんなで学ぶことができました。